|

Assim, ainda mais do que uma substância, o plástico é a própria ideia da sua transformação infinita; ele é, como o seu nome vulgar o indica, a ubiquidade tornada visível; e é nisso, aliás, que se revela uma matéria miraculosa: o milagre é sempre uma conversão brusca da Natureza. O plástico permaneceu inteiramente impregnado desta admissão: ele é menos um objecto do que o rasto de um movimento.

Roland Barthes

Há termos que de tanto os utilizarmos se esvaziam do seu sentido primeiro para navegarem à deriva, sujeitos às inclemências dos seus usos. Habituámo-nos a designar um determinado conjunto de práticas artísticas como artes plásticas, sem que isso evidencie qualquer especial esclarecimento quanto à natureza daquilo que é nomeado. Uma primeira reconstituição do sentido dessa designação poderá passar pela origem etimológica do termo, desde o primeiro momento, com os gregos, associado ao domínio da estética. Assim, o grego plastikós – relativo às obras em barro e à sua modelação – oferecia um entendimento alargado da plástica dos materiais, da sua maleabilidade mas também da sua disponibilidade para tomar forma, ainda que sob permanente contingência. A ideia de um material que se sujeita à modelação (e que a autoriza de um modo completamente distinto de outros materiais mais nobres como a pedra) mas que escapa ao congelamento do molde que permite a fixação das formas é o carácter que parece definir a plasticidade de algumas artes. A plasticidade evoca, então, toda uma perspectiva material, mas também conceptual, dominada pela variabilidade e pela transformação, cujo pano de fundo é essa matéria mole de que a mão humana é o agente metamorfoseador.

Por outro lado, o facto de as artes plásticas serem sempre designadas no seu plural remete para a divisão moderna entre um plural e um singular das artes, em que a arte no seu singular é sempre definida fora do campo estrito da técnica e as artes, no seu plural, são sempre do domínio mais preciso da técnica. As artes seriam, assim, técnicas e a arte, poética. À pluralidade e abertura ao mundo das primeiras opor-se-ia o ensimesmamento circular da arte, também conhecido por esteticismo. O plural das artes configuraria sempre um face-a-face com a técnica e o seu singular poderia ser entendido como um intraduzível denominador comum. Desse modo, cada uma das artes só seria configurável na pluralidade dos meios que utiliza. Mas as implicações dessa divisão não são assim tão simples e é possível contrapor-lhe um singular plural da arte, enunciado problemático que nos é proposto, por exemplo, por Jean-Luc Nancy[1]. Esse singular plural diz-nos que é impossível pensar o abstracto singular da arte sem pensar o seu plural concreto, obrigando a recolocar a fractura entre arte e técnica num plano em que a sua operacionalidade é posta em causa. Se recuperarmos o sentido original da techné, que era para os gregos não apenas o nome para as actividades e competências do artesão, mas também para as artes da mente e as chamadas belas-artes, a fractura entre arte e técnica, entre um plural e um singular da arte, deixa de fazer sentido. A techné, no seu esplendor iluminador, como nos recorda Heiddeger[2], pertence ao domínio da poiesis, sendo sobretudo um instrumento de revelação – “a poiesis das belas-artes também se chamava techné”[3]. É antes dessa clivagem interna que deveremos procurar a essência das relações do par arte e técnica, que se atraem e repelem mutuamente como duas velhas amigas. Pois não é a “tecnicidade da arte que desaloja a arte da sua segurança poética”[4], isto é, do seu repouso esteticizante? E não é a poética da arte que liberta as artes da prisão da técnica? Por isso Nancy pôde afirmar que “o ‘fim da arte’ é sempre o começo da sua pluralidade”[5], ao que poderíamos acrescentar que o fim das artes, o seu esgotamento técnico, é sempre o contínuo recomeço da arte. Como nos ensinou Benjamin, todas as artes se inscrevem, para o melhor e para o pior, numa época das técnicas.

Voltemos agora a essa sugestiva ideia de uma plasticidade inerente à(s) arte(s) para a pensarmos também fora do domínio estético. Ora, segundo Catherine Malabou[6], a plasticidade pode hoje ser caracterizada como sintoma conceptual, ou então como esquema operatório que tem vindo a ser utilizado cada vez com maior frequência em diversas áreas do conhecimento, não apenas como metáfora mas também, por exemplo, como modelo interpretativo para o funcionamento dos sistemas sociais, das redes neuronais ou dos modelos biológicos em geral. Mas onde é que se encontra o apelo irrecusável da plasticidade como modelo operativo ou de interpretação? Para Malabou, a essência da plasticidade residirá na sua dupla condição substantiva que designa aquilo que é capaz de dar mas também de receber a forma, ou, para sermos mais precisos, no “duplo movimento, contraditório e portanto indissociável, do surgimento e da aniquilação da forma”[7], tomando assim lugar num entre-dois onde se joga a própria ideia de criação. Mas Catherine Malabou, na sua leitura de Hegel, avança na definição conceptual de plasticidade ligando-a à subjectividade, dependente como está dos processos de auto-determinação, em que “o universal (a substância) e o particular (a autonomia dos acidentes) se informam mutuamente”[8] segundo princípios que se aproximam aos mecanismos puramente plásticos de individuação. Desse modo, subjectividade e acidente estariam intimamente ligados, sendo o processo plástico um jogo entre a forma e a sua metamorfose que depende do acidente, daquilo que lhe acontece[9], mas em que à substância é atribuída a capacidade de auto-determinar as suas mutações, de se expor ao que lhe é exterior sem pôr em causa a sua essência, conjugando resistência e fluidez num mesmo golpe. É, pois, nessa recusa da passividade, nessa ideia de que toda a individualidade constrói e recebe simultaneamente a sua própria forma, que se encontra a operatividade e a presença da plasticidade.

O conceito moderno de plasticidade – que oscila entre a sua origem estética, muito ligada às características plásticas da matéria e a sua actualização, mais centrada numa significação biológica, de uma plasticidade da própria vida –, continua hoje plenamente actual para compreendermos os mecanismos da prática artística, muito particularmente no campo das artes plásticas. Diríamos mesmo que se quiséssemos encontrar, para o território da arte, um termo capaz de fundir estes dois sentidos da plasticidade, poderíamos apenas fazê-lo na hibridez de uma certa bioestética, mecanismo operativo que explica no quadro da plasticidade a relação da substância com o seu acidente.

Regressemos ao terreno da estética, para observar que a ideia de plasticidade, mesmo nesse seu sentido mais lato, é impossível de pensar fora da tal relação problemática entre arte e técnica, até porque, como vimos, o ponto de dissolução da arte é também “o ponto de reafirmação da sua independência plástica”[10], da pluralidade da sua plasticidade sensível. Mas também porque a modernidade e o trajecto da arte no seu singular nos ensinaram que a prática artística foi desenvolvendo, muito para lá dessa plasticidade sensível, uma outra plasticidade a que poderíamos chamar conceptual, e que é nessa dupla face da plasticidade que se situa o plural singular da arte. Esta tensão entre arte e técnica, entre uma arte das finalidades e uma arte dos meios, recoloca a arte muito para lá da mera opção entre os seus fins e os seus meios, situando-a mais precisamente como lugar de uma intensa experimentação. Que essa experimentação só tenha tomado radicalmente conta da arte na era da técnica – e quantas vezes para lá da própria técnica – só confirma a necessidade de repensar a oposição entre meios e fins. A este propósito, Maria Teresa Cruz lembra-nos que “parecendo-se muitas vezes com um ensaio dos meios, o experimentalismo artístico é, na verdade, um ensaio de finalidades, isto é, um ensaio de liberdade”[11], destruindo-se assim esse parentesco linear entre técnica e experimentação. Isto porque, seguindo ainda o raciocínio de Maria Teresa Cruz, o laboratório moderno da arte fez da totalidade da vida o seu espaço de experimentação e é, de facto, subjectivo. Essa subjectividade desenha um triângulo que tem como vértices três verbos: poder, querer e fazer; isto é, situa-se no centro das tensões volitivas que fazem a plasticidade tal qual a tentámos esquematicamente definir. E se por vezes a arte, pelo menos do modo como nos habituámos a entendê-la desde a modernidade, aparenta virar as costas à técnica para olhar mais atentamente para essa sua ontologia que é antes de mais uma plástica da liberdade, também é verdade que ciclicamente se vê compelida a retornar à técnica. Hoje, num momento em que os dispositivos técnicos tomam iniludivelmente conta da experiência, assistimos mesmo a uma recuperação dessa relação primordial entre arte e técnica – aquela a que Heiddeger aludia –, ao ponto de parecer que as questões estéticas da experimentação e da própria plasticidade se voltam de novo para a técnica.

O trabalho mais recente de Pedro Tudela encontra-se exactamente no epicentro desta discussão, sobretudo pela forma como tem vindo a manipular a matéria sonora e no modo como esta adquiriu um papel invasor e central em cada uma das suas intervenções. Sendo já longo este trabalho com o som e o seu cruzamento com outras linguagens, parece-nos que só nos últimos anos terá adquirido uma autonomia significativa no território das artes plásticas em que Tudela sempre se moveu.

De facto, foi já há mais de dez anos, em 1992, que Pedro Tudela apresentou a sua primeira instalação sonora – na exposição “Mute... Life” –, no que era ainda um mero ambiente sonoro para os objectos que se expunham na galeria, e que com eles convivia de forma relativamente autónoma. Ainda assim, logo em 1993, na peça Take a Walk Inside, apresentada na exposição “Tradición, Vanguarda e Modernidade do Século XX Portugués”, que teve lugar no Auditorio de Galicia, em Santiago de Compostela, Pedro Tudela ensaiou a incorporação do som e dos seus mecanismos de reprodução no próprio trabalho. Contudo, foi caso isolado nesses anos e os princípios de relacionamento entre os objectos e o som revelavam ainda uma hierarquia desequilibrada em favor dos primeiros. A divisão entre o trabalho de autor de Pedro Tudela e o trabalho colaborativo na área do som (nessa época partilhado sobretudo com Pedro Almeida e Alex Fernandes) só reforçava essa nítida separação que marcou as várias experiências que continuaram num registo semelhante durante ainda alguns anos. Foi necessário esperar pela exposição “Rastos”, em 1997, para podermos assistir à objectualização do próprio som, integrado de modo inseparável em algumas das peças que se expunham. Os sons tornavam-se assim como que prolongamentos das imagens e dos objectos, funcionando num regime de complementaridade, por vezes um pouco descritiva ou mesmo tautológica. Em diversos ensaios que se seguiram, como, por exemplo, na sua intervenção na Faculdade de Farmácia, no contexto da exposição “A experiência do lugar”, este entendimento objectual do som, numa relação directa com os materiais e os acontecimentos dos lugares, foi-se apurando. As peças passaram a incorporar, literalmente, os altifalantes que debitavam o som e deixou de ser possível tratar estas duas instâncias – o objecto material e o som imaterial – como coisas independentes.

Desde aí, o som surge no trabalho de Tudela a maioria das vezes como um sublinhado de uma natureza inicial manipulada, mas quase sempre ligado mais directamente a um objecto ou a um acontecimento, e com frequência impregnado de uma espessura metafórica. Na sua proposta para os espaços do Museu de Serralves, Pedro Tudela avança ainda um passo mais, como veremos, neste processo de exploração da plasticidade do som, tratando-o como matéria autónoma, ela mesma criadora de imagens, objectos e trajectos.

É surpreendente o número de artistas plásticos que manipulam hoje a matéria sonora, incorporando-a nos seus projectos, editando CDs, actuando como DJs e VJs, transferindo mesmo a sua actividade principal para esse território que até há bem pouco tempo lhes estava vedado pelas regras da especialização técnica. Haverá razões para esse movimento que se encontram na cada vez maior aproximação entre as várias artes, ou mesmo nas limitações das artes ditas plásticas, que vão requisitando uma atenção a outras linguagens, mas em boa parte essa opção tornou-se possível porque as competências específicas que autorizam o trabalho com o som foram reduzidas a um grau mínimo – pelo menos para a execução de uma série de operações básicas. Esse movimento tem também o seu reverso, com a aproximação às práticas plásticas da arte de muitos emigrados de outros territórios, que exploram o esvaziamento das competências oficinais que estas tradicionalmente requisitavam. Uma parte destes movimentos fica a dever-se a esse esvaziamento técnico da arte e outra, paradoxalmente, à possibilidade de delegar competências na própria técnica.

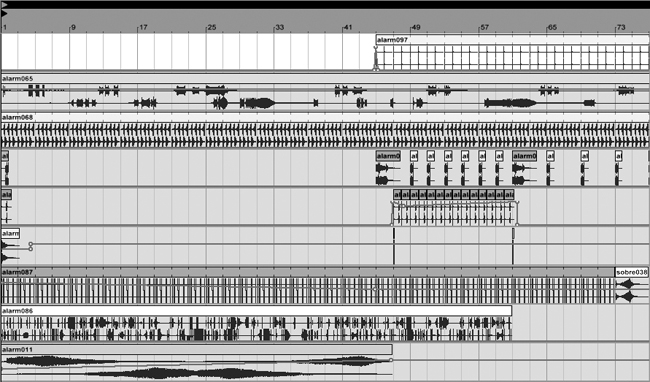

No caso particular da utilização do som, a revolução digital e a consequente generalização das ferramentas de computação operaram uma mudança radical que oscila exactamente entre o esvaziamento técnico e a sua recuperação. A introdução de interfaces gráficos que permitem a visualização do som contribuiu em grande medida para que os artistas plásticos (treinados mais especificamente para trabalhar no domínio da visualidade) se sintam em casa ao manipular as waves que vêem nos monitores dos seus computadores. A matéria sonora tornou-se, literalmente, visual e são essas representações gráficas que se esticam, encolhem, cortam ou colam para obter os resultados desejados ou mesmo para experimentar as surpresas nas correlações entre os sons e as suas visualizações. As notações da escrita musical convencional nada têm a ver com esta nova realidade, na medida em que as acções sobre essa escrita só se vêem plenamente realizadas com a acção do músico sobre o instrumento, num processo que obedece sempre aos princípios interpretativos da tradução. Já uma acção sobre a visualização gráfica de um som digital implica um reflexo imediato no próprio som. É a existência de um mesmo código, os zeros e uns da computação, que nos leva a pensar que nesses casos a imagem é o som[12]. Por outro lado, as características do digital, que divide a informação em samples, por oposição à organização contínua da informação analógica (embora seja possível encontrar media analógicos que combinam ambas as soluções – contínua e discreta –, como é o caso do cinema), facilmente recombináveis e de simples apropriação, potenciaram os princípios reprodutores que tomaram conta do universo da música electrónica e que os artistas plásticos já tinham incorporado há muito, como o prova toda a história da colagem e da montagem. Como a informação digital não é apenas descontínua mas também quantificada, esse cálculo recombinatório ganha proporções completamente novas, tornando-a especialmente plástica. Mas será que o digital coloca as questões da plasticidade de um modo distinto, ou mesmo mais intenso?

Há, é certo, elementos específicos da informação digital que a tornam uma matéria plástica, como que respondendo na perfeição a esse golpe mágico que Barthes associa a toda a plasticidade e que permite a conversão da matéria, quase a destituindo de corpo, tornada assim essencialmente o rasto de um movimento. Antes de mais, será nessa abstracção pela concentração absoluta na matéria que se encontram os fundamentos da plasticidade do digital. Porém, isso não se faz sem algumas contradições.

Segundo Lev Manovich, há cinco princípios que regem os media digitais (ou numéricos, como ele prefere): a representação numérica, a modularidade, a automação, a variabilidade e a transcodificação[13]. A representação numérica e a transcodificação foram princípios já convocados quando nos referimos ao som digital, suas visualizações e recombinatórias e a variabilidade é também, como vimos, essencial para que possamos falar de uma plasticidade do digital. Já o princípio da modularidade parece colidir com a ideia de plasticidade.

Catherine Malabou afirma que “é plástico aquilo que não é modular”, na medida em que a modularidade pressupõe uma arquitectura fixa, afastando-a assim da plasticidade, por exemplo, do pensamento[14]. Por outro lado, as recentes teorias do caos ensinam-nos que a fractalidade também implica um determinado grau de modularidade, só que estruturada exponencialmente e da qual depende a sua variabilidade. Ainda assim, a modularidade, pela descontinuidade que implica, parece romper com a ideia de uma matéria que é capaz de se transformar resistindo, num mesmo movimento de sentido contrário, à sua deformação infinita.

Também as ideias de programação e de anulação de uma intencionalidade que estão subjacentes à automação vêm contrariar os princípios volitivos e experimentais que ligámos ao conceito de plasticidade. Contudo, e num novo movimento contraditório, é também esta indiferença em relação ao que de mais humano tem o gesto que permite uma plasticidade em que se delega na máquina, com maior ou menor grau de competência, a decisão experimental. Com o digital, a experimentação passa muitas vezes por deixar a própria máquina experimentar.

Esses princípios de contingência e variabilidade do digital são precisamente aquilo que de mais intenso o trabalho de Pedro Tudela partilha com o território da chamada música electrónica, distinguindo-se depois pela atenção à referida objectualização dos sons, umas vezes em maior proximidade com a escultura, outras ainda com modos de funcionamento que evocam uma espacialidade mais plana. Contudo, nesta instalação, intitulada muito simplesmente Sobre, surgem alguns aspectos diferentes, até porque o som já não habita apenas os objectos ou ocupa estaticamente um espaço, operando antes no campo de uma espacialidade alargada. Os sons tomam efectivamente conta dos nossos trajectos, destruindo em boa medida o carácter descritivo que alguns deles, mesmo manipulados, ainda poderiam transmitir.

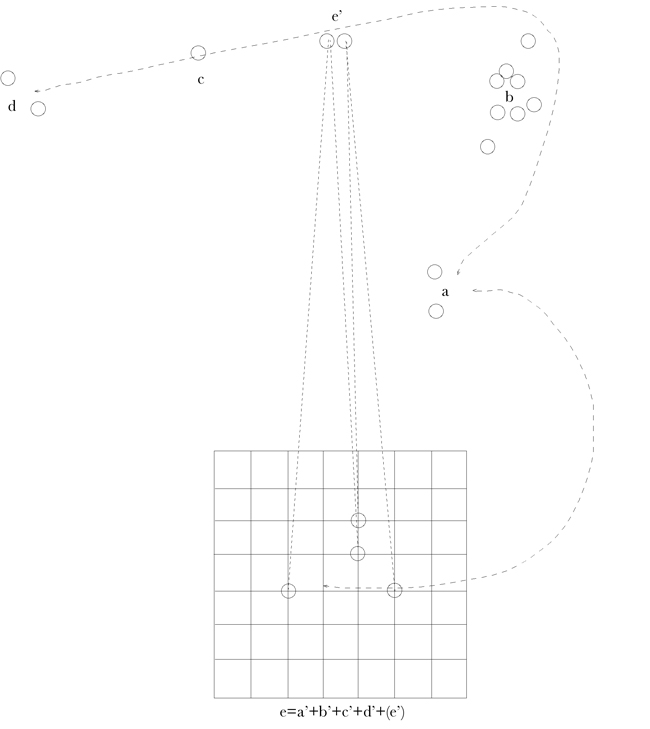

A exposição, apesar de apresentar um conjunto de peças autonomizáveis, só pode ser entendida como um todo que se percorre, como um alinhamento de trajectos que cada trabalho individual se limita a pontuar. Se desenharmos um esquema que se destaque da planta das salas em que as diversas peças se encaixam, mas mantendo ainda as suas posições relativas, poderemos entender melhor esta construção de um espaço que se oferece ao movimento do nosso corpo (ver figura 1).

No átrio de entrada encontramos uma teia de cabos de aço que decalca a estrutura da clarabóia do edifício. Os sons (e) que os altifalantes aí suspensos emitem são já o resultado de um reflexo de todos os outros sons que ainda não ouvimos. De facto, o som (e) surge da remistura de (a+b+c+d+e’), dando-nos a ouvir antecipadamente uma versão alterada daquilo que os nossos movimentos ao longo da instalação nos irão oferecer dentro em pouco. O nosso olhar é, entretanto, conduzido por alguns outros cabos de aço até uma janela que se debruça sobre as escadas que dão acesso ao bar do auditório. Essas linhas parecem projectar no plano da janela o próprio som e no vidro colocado nessa abertura encontram-se mesmo dois altifalantes, um virado para o interior e outro para quem se encontra no átrio, que reproduzem por sua vez um som (e’) que é já resultado de um duplo reflexo (eco) com origem na remistura do outro som a que chamámos (e). Com efeito, o som (e) deveria chamar-se (e’’) e o som (e’) poderia tomar também a designação de (e’’’) e assim indefinidamente, isto porque em teoria, e se fosse possível levar ao limite esta reflexividade entre os sons, estes comportar-se-iam como as imagens de dois espelhos colocados frente a frente, espelhando-se mutuamente até à sua própria dissolução.

Nas salas interiores, onde se desenvolve o resto da intervenção de Pedro Tudela, temos quatro momentos sonoros – e ainda mais o som designado aqui por (e’) – que pontuam o trajecto do visitante. Os sons (a), (b) e (c) são manipulações e remisturas de captações e apropriações várias, algumas delas nos espaços do Museu; e o som (d) é mero ruído de estática, espécie de resíduo primordial da própria matéria sonora.

Todos estes sons reenviam uns para os outros, construindo um trajecto interno, num modelo de auto-referencialidade que é apanágio de todos os sistemas, cuja construção “assenta sobre a sua capacidade de ‘dialogarem consigo próprios’”[15]. Mas há também uma série de trajectos externos, menos estáticos, e que dependem de cada visitante e do modo como ele estabelece os seus mapas, extensivos e intensivos, no relacionamento com os sons, as imagens, os objectos e a sua disposição nos espaços. Em cada momento do nosso trajecto os sons recombinam-se em diversas camadas, mais próximas ou mais distantes, mais nítidas ou já em dissolução. Esta contaminação física entre os sons nega qualquer ideia de pureza e autonomia às diferentes peças da exposição. Curiosamente, depois de um primeiro ensaio que estabelece um decalque do espaço em que as peças se encontram instaladas (estamos a pensar na teia de cabos do átrio), é mais um entendimento cartográfico do modo como as diversas partes se relacionam entre si, com o local e com os visitantes, que se acaba por impor[16]. É por isso que aqui a plasticidade de que temos vindo a falar não se esgota na constante manipulação e variabilidade das partes face a um todo que mantém uma certa unidade, mas se prolonga também para os trajectos que lhe são exteriores e que ajudam a construir o corpo desta intervenção tanto quanto os seus trajectos de auto-referencialidade.

Em jeito de conclusão e aproveitando o mote dado pelo próprio Pedro Tudela, podemos agora observar mais atentamente a intervenção que ocupa as duas salas do fundo nesta exposição. Chegados à penúltima sala, vemos uma projecção vídeo que preenche toda uma parede, encenando a explosão destrutiva de um plano. Trata-se de uma sequência de imagens em câmara lenta acompanhadas pelos sons (c), descritivos, mas sem um acerto com as imagens, de explosões e vidros quebrados. A abertura que permitiria aceder à última sala encontra-se barrada por um vidro perfurado que deixa ouvir esses outros sons de estática (d) a que já nos referimos. Através do vidro, podemos ver o interior da sala e os despojos da explosão que aí se encontram. Perante esta encenação adivinhamos que o objecto da destruição será uma das paredes escondidas do nosso olhar, devido ao ângulo morto de observação.

A opção pelo uso da câmara lenta no vídeo reforça algumas das ideias ligadas à plasticidade que temos vindo a analisar. Com efeito, a imagem em movimento do cinema ou do vídeo, trabalhando no quadro da plasticidade, do seu distanciamento e abstracção face ao real, não deixa de revelar uma intensa dependência óptica do mundo, necessitando por isso de encontrar o seu elemento de variabilidade plástica para dar a ver a espessura da sua própria matéria. E qual é a matéria infinitamente variável do cinema e do vídeo senão o próprio tempo? Como nos lembra Dominique Païni, é o tempo que a imagem em movimento manipula a seu bel-prazer. O tempo é moldado de modo particular na montagem, mas é sobretudo nessa operação a que chamamos câmara lenta que podemos encontrar uma das formas mais intensas de dar a ver, nas artes da imagem em movimento, a viscosidade do material. Com a câmara lenta a plasticidade do tempo ganha espessura sensível e os fotogramas tomam uma visibilidade inesperada, o que permite a Païni concluir que com a câmara lenta encontramos uma espécie de consciência plástica do desenrolar das imagens cinematográficas, tornando o próprio tempo numa matéria plástica[17].

Estas últimas salas reforçam, pois, a ideia de que um processo subtractivo pode gerar coisas novas e que para que a matéria evidencie a sua plasticidade é preciso antes de mais dar-lhe espessura. Tal como no vídeo, também no som da última sala somos confrontados com a viscosidade do material. O som que aí se ouve é pura estática, matéria residual ou então o seu estado antes mesmo da modelação. É ainda a parte escondida do som, o fantasma que o assombra e que pode ser originado apenas pelas fugas e imperfeições do processo. Trata-se de uma estética do resíduo que acaba por presidir a boa parte da plasticidade que o digital veio potenciar e que a intervenção destas salas sublinha, revelando a exposição da matéria ao acidente e à contingência, a sua abertura àquilo que lhe acontece.

Março de 2004

[1] Ver Nancy, Jean-Luc, Les Muses, Paris, Galilée, 1994.

[2] Ver Heiddeger, Martin, “The Question Concerning Technology” [Die Frage nach der Technik] in The Question Concerning Technology and Other Essays, Nova Iorque, Harper & Row, 1977 (1954).

[4] Nancy, Jean-Luc, op. cit., p. 66.

[6] Malabou, Catherine, “Le voue de Plasticité”, in Plasticité, Paris, Léo Scheer, 2000. Ver também o seu livro L’Avenir de Hegel – Plasticité, Temporalité, Dialectique, Paris, Vrin, 1996.

[7] Malabou, Catherine, “Le voue de Plasticité”, p. 8.

[8] Malabou, Catherine, L’Avenir de Hegel – Plasticité, Temporalité, Dialectique, p. 25.

[10] Nancy, Jean-Luc, op. cit., p. 77.

[11] Cruz, Teresa, “Arte e experimentação – Tecnociência e os laboratórios da arte”, in A Experiência do Lugar, Porto, Porto 2001, 2001, p. 36.

[12] Ver, para uma introdução a estas questões, Abreu, Rui Miguel, “Samplar=a pintar o som”, Número, n.º 4, Lisboa, Ópio – Arte e Cultura, Inverno de 1999, pp. 52-57.

[13] Ver Manovich, Lev, The Language of New Media, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2000, pp. 27-48.

[14] Ver Malabou, Catherine, “Le voue de Plasticité”, pp.13-14.

[15] Malabou, Catherine, “Le voue de Plasticité”, p. 21.

[16] Cf. Deleuze, Gilles, “O que nos dizem as crianças”, in Crítica e Clínica, Lisboa, Século XXI, 2000, pp. 87-95 (1993).

[17] Para esta questão da plasticidade do cinema face ao ralenti que coloca a sua matéria "entre solidificação e liquefacção", ver o texto "Ralentir", de Dominique Païni, incluído no já citado volume Plasticité, dirigido por Catherine Malabou (pp.188-193).

|