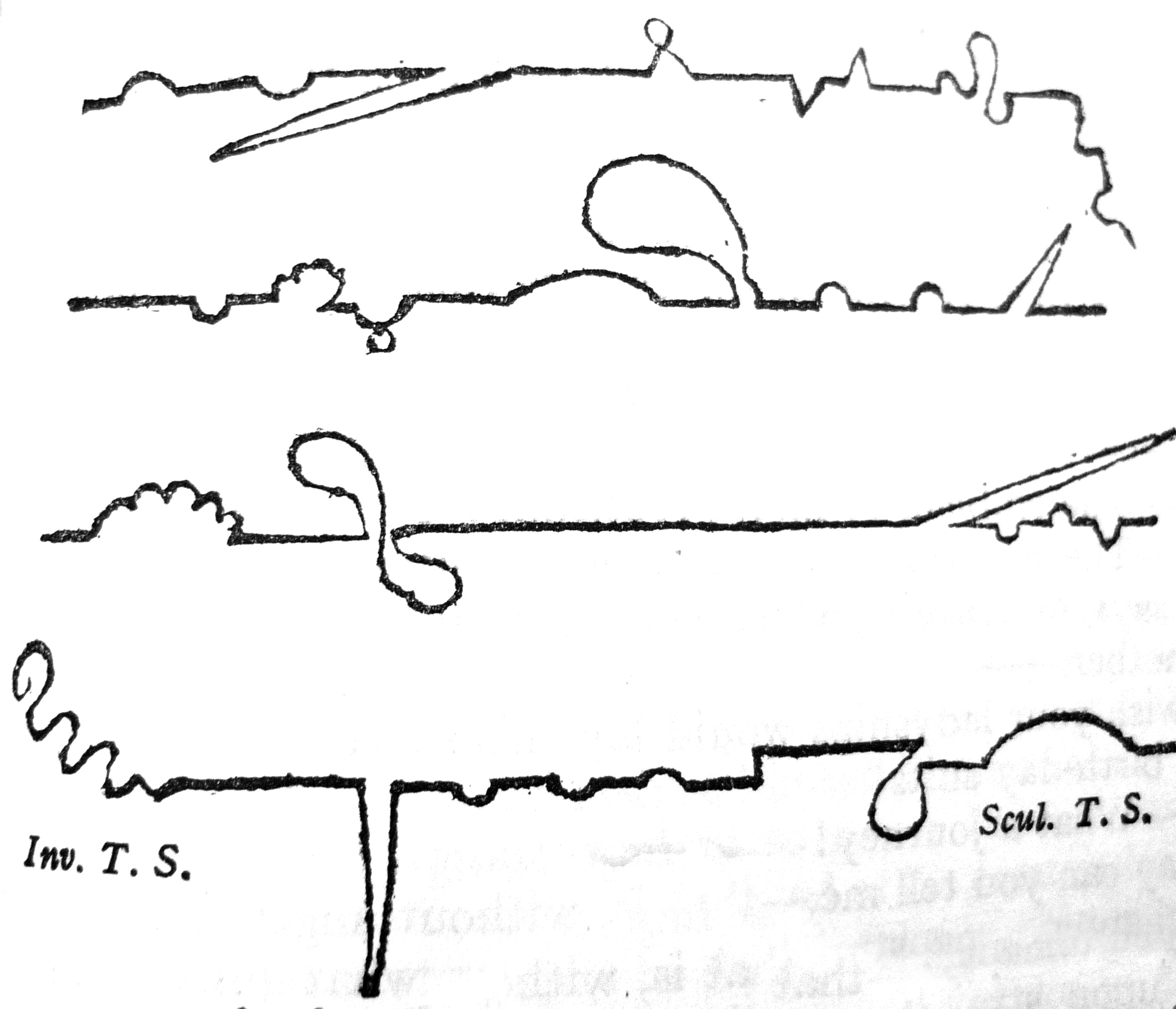

Laurence Sterne, Tristram Shandy, ilustração do Vol. III, Cap. XXXVI, 1759-67.

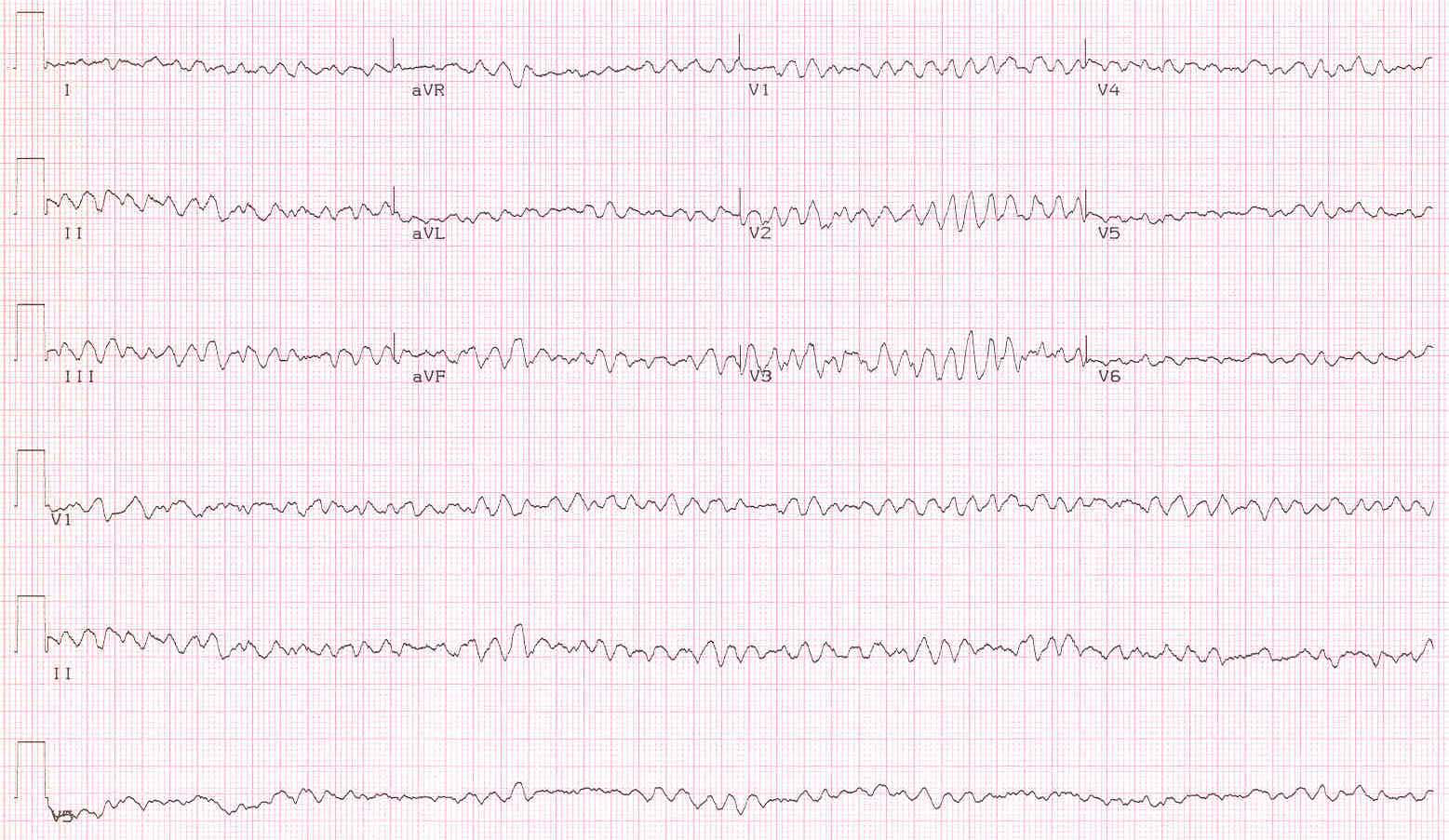

Quando me convidaram para este encontro fiquei desde logo fascinado pela metáfora do triângulo cabeça, coração e estômago que lhe empresta um nome. Na verdade, na topologia do corpo há uma linha que une de modo inseparável a cabeça às vísceras, uma linha que palpita às ordens de um coração que lhe marca o ritmo, como nessas linhas da vida que encontramos, por exemplo, no Tristram Shandy de Laurence Sterne. Os ritmos dessa linha que une a cabeça às vísceras, uma vezes mais regulares outras vezes mais caóticos, são os ritmos da própria vida, uma espécie de sinal vital que assinala antes de mais o facto de continuarmos vivos, um pouco como nos electrocardiogramas, que são como que sismógrafos que registam o pulsar do nosso corpo.

Descobrirmos que temos um corpo que se agita e que assinala a sua presença é do domínio das emoções e é por isso que dizemos por vezes que perdemos a cabeça. Perder a razão é descer abruptamente da cabeça até ao estômago, é perdermos o controlo e descobrirmos que o nosso corpo é capaz de coisas inimagináveis. Repare-se que não falo da velha dicotomia entre a razão e a emoção, mas antes de qualquer coisa mais profunda. Falo da agitação do corpo que nos faz descobrirmos a razoabilidade de perdermos a cabeça. Falo dessa ligação palpável entre a cabeça e o estômago que é a razão irrazoável da própria vida e que nos ajuda a descobrir que há emoções que nos atingem sem que saibamos muito bem porquê, quase como se pensar fosse antes de mais pensar a partir desse fluxo entre o estômago e a cabeça, quase como se o aperto no estômago fosse a razão que nos assiste quando perdemos a cabeça.

Há uma história que gosto de contar e que pode ajudar a aclarar esta ideia. René Descartes, o filósofo do dualismo metafísico que separa dois modos da mesma substância, corpo e alma, morreu em 1650 na cidade de Estocolmo, quando se encontrava ao serviço da corte sueca, num episódio envolto em mistério. Enterrado apressadamente e quase em segredo, o seu corpo viria em 1666 a ser reclamado pelo embaixador francês, a pedido de Louis XIV. Transportado para Paris, o corpo ficou depositado na Abadia de Sainte-Geneviève até que, muito mais tarde, em 1792, no meio dos tumultos revolucionários, exumado o corpo, se descobriu, não sem surpresa, que o crânio tinha desaparecido. O pai da separação entre o corpo e a alma tinha afinal perdido a cabeça. Ao que se julga, a cabeça de Descartes terá sido roubada ainda na Suécia, na altura da primeira exumação. Só em 1821, reapareceria um crânio que se julga poder ser a cabeça perdida de Descartes. Em 1931, este crânio, que disputa a sua autenticidade com outros cinco, foi integrado na colecção do Musée de l’Homme, em Paris, onde ainda se encontra. Quanto ao corpo, logo em 1791 a Convenção Nacional decidiu a sua transladação para o Panteão Nacional, o que nunca viria a acontecer. Os restos do corpo de Descartes encontram-se hoje na capela de Saint-Benoît da igreja de Saint-Germain-des-Prés, em Paris. O corpo e cabeça de Descartes, separados em 1666, nunca mais se juntariam. As ironias do destino fizeram pois Descartes perder para sempre a cabeça. Mais, Descartes não só perdeu a cabeça como esta se multiplicou, no mínimo, por seis. São muitas as cabeças perdidas de Descartes. Ainda que possa ser injusto para o pensamento de Descartes associá-lo sem mais ao que ficou conhecido como dualismo cartesiano, aquilo que me interessa é este sentido metafórico de uma ligação perdida entre o corpo e a cabeça, ou, para voltarmos à ideia com que comecei, à linha palpitante que une a cabeça ao estômago.

Parece-me que falar sobre uma escola de artes é antes de mais falar sobre esse corpo que precisa de redescobrir a velha ligação entre a cabeça e o estômago, uma ligação que lhe permita sentir-se viva, nem que para isso seja preciso perder a cabeça (e a razão).

Electrocardiograma (ECG)

Diz-se que a Soares dos Reis é uma escola especializada. Ora, parece-me que antes de mais esta é uma escola especial. Dizer que é uma escola especializada é dizer que se trata de uma escola fechada num campo do ensino e do saber, uma escola disciplinar. Dizer que é um escola especial é lembrar que o ensino das artes se coloca antes de mais fora do próprio ensino, ou pelo menos dos seus modelos. Uma escola especial é talvez uma escola que recusa o regime disciplinar, que é sempre normativo e regulado. Uma escola de artes é desde logo uma utopia e, como todas as utopias, deve viver da sua possibilidade de reinvenção permanente.

Conheço mal a realidade desta escola mas imagino que os seus problemas não sejam muito diferentes daqueles que reconheço todos os dias na agora chamada Faculdade de Belas Artes do Porto, onde os regimes normativos e reguladores parecem querer disciplinar aquilo que, pela sua própria natureza, se sustenta numa suspensão dos regimes disciplinares e normativos.

Há 10 anos atrás pediram-me um texto sobre a relação entre ensino artístico e a investigação, que se destinava a ser publicado no Boletim da Universidade do Porto[1]. Não sem alguma ingenuidade, acabei por escrevê-lo. Ontem, quando preparava esta minha intervenção, fui relê-lo. Eram apenas intuições, uma espécie de exercício projectivo sobre o lugar das artes na Universidade, e hoje não me revejo em muito do que escrevi.

Ainda assim, as diferenças operativas que na altura me serviram para caracterizar o ensino artístico continuam agora a parecer-me intuições úteis para esta discussão. Vejamos então, rapidamente, os três aspectos que me pareciam então centrais para a definição dessas especificidades operativas: a) Escala; b) Natureza c) Diferença.

Comecemos pela escala. Talvez mais do que em qualquer outra área, o ensino artístico faz-se de um relação próxima entre alunos e professores e reclama recursos que são exigentes. Por um lado, podemos dizer que uma escola de ensino artístico deixará de funcionar quando não for possível mantê-la numa escala humana em que todos se conhecem de algum modo. Por outro, idealmente, os recursos técnicos e materiais deveriam ser tão vastos quanto as próprias possibilidades inscritas na prática artística, sempre diferentes a cada momento. Ora, nas últimas décadas tem-se assistido a uma subversão destes princípios para poder cumprir as limitações de financiamento do ensino superior público, que põe o ensino artístico, agora integrado em Universidades e Politécnicos, a par de outras áreas de ensino. O problema está então em saber como conciliar a pequena escala das relações humanas que deve caracterizar o ensino artístico com a exigente escala dos recursos materiais e humanos que este sempre requisita, sobretudo agora, num contexto social, económico e político que lhe é adverso e que não quer nem pode reconhecer-lhe essa especificidade.

Agora a natureza. O nome que damos às coisas é importante porque às vezes caímos na ilusão de que estamos a falar das mesmas coisas só porque estas levam os mesmos nomes. As escolas de arte foram invadidas pelo léxico académico da ciência e dos seus resultados, da investigação e da transferência de conhecimento, da ligação ao mercado e da empregabilidade (e pelas práticas que tudo isto induz, a começar pela própria ideia de uma carreira académica que se faz fechando-se ao mundo). No entanto, usar expressões como investigação no contexto da prática artística tem qualquer coisa de redundante, desde logo porque pensar a relação entre a arte e a investigação é, no limite, pensar a relação da arte consigo própria. Esta é uma ideia simples mas que parece, no entanto, difícil de conjugar com a ideia que na universidade se faz e ensina ciência, que todos somos cientistas, doutores ou catedráticos de alguma coisa. Para pensar diferente é talvez necessário reconhecer que a universidade, os doutoramentos e os seus doutores, os júris e os tribunais, as disciplinas e as cátedras, a investigação e a pesquisa, o conhecimento e a sua transferência (?!), ou o rigor e a ciência são para a arte coisas estranhas, mesmo quando, o que é raro, estas coisas partilham um nome com as coisas da arte.

A meu ver, o assunto do ensino artístico — que se confunde, claro, com a própria prática artística — é de natureza essencialmente especulativa e nessa medida penso que se aproxima muito daquilo a que se convencionou chamar investigação pura, um pouco como na fórmula kantiana de uma finalidade sem fins. E isso não deixa de ser ainda mais intrigante quando a arte se faz do seu fazer. Reclamar esta natureza não é assim esquecer o carácter plástico e fenomenológico da prática artística (e, por arrastamento, do ensino das artes). Antes pelo contrário. É muito simplesmente lembrar que será sempre muito difícil exigir ao ensino artístico uma resposta aos modelos que tendem a valorizar uma utilidade, no sentido que os mercados lhe dão. Até porque, de um certo modo, os artistas inventam o seu próprio mercado de trabalho.

E quanto à diferença? Não sendo a arte uma ciência, como classificá-la então? Haverá lugar para a acientificidade da arte no contexto da universidade, das academias? Como escrevi em 2005, a resposta só poderá ser afirmativa se não tentarmos fazer do ensino artístico aquilo que ele não pode de todo ser, sob pena de o transformarmos numa outra coisa. Na verdade, se a arte não é uma ciência como pensar o ensino artístico quando a todo o momento lhe pedem que seja científico? Julgo que a única forma de o fazer é reclamando a sua diferença, recusando querer ser como os outros à força, recusando ser igual aos outros apenas para ter aquilo que os outros têm ou ser aquilo que os outros são. Recusar essa diferença seria acabar com o ensino artístico como modelo utópico de complementaridade e resistência, até porque esse carácter também parece fundamental para ajudar a transformar o ensino, o universitário e os outros, em algo diferente, mais aberto ao mundo e menos fechado sobre si próprio.

Quando enumerei estas diferenças operativas, em 2005, ainda achava, ingenuamente, que seria possível ao ensino artístico sobreviver, por adaptação, no meio adverso das universidades e do seu regime nivelador de regulação. Hoje já não penso assim. Entendo que é necessário radicalizar essas diferenças operativas e reinventar uma ideia de escola, uma outra possibilidade para as escolas de ensino artístico, tornando-as de facto especiais. Ora, é aqui que entra essa ligação entre a cabeça e o estômago, essa ligação sem a qual nos arriscamos a esquecer que por vezes precisamos de perder a cabeça para sabermos quem somos, que precisamos dessa agitação febril de um corpo palpitante para recuperarmos a razão que nos mantém vivos.

De um modo simples, aquilo que eu queria dizer é que sem essa agitação febril, sem essa ligação especial entre a cabeça e o estômago, não há coração que possa valer ao ensino artístico…

[1] “Ensino artístico e investigação: algumas diferenças operativas”, Boletim da Universidade do Porto, Ano XII, no37, Fevereiro 2005, pp.30-32.

Miguel Leal