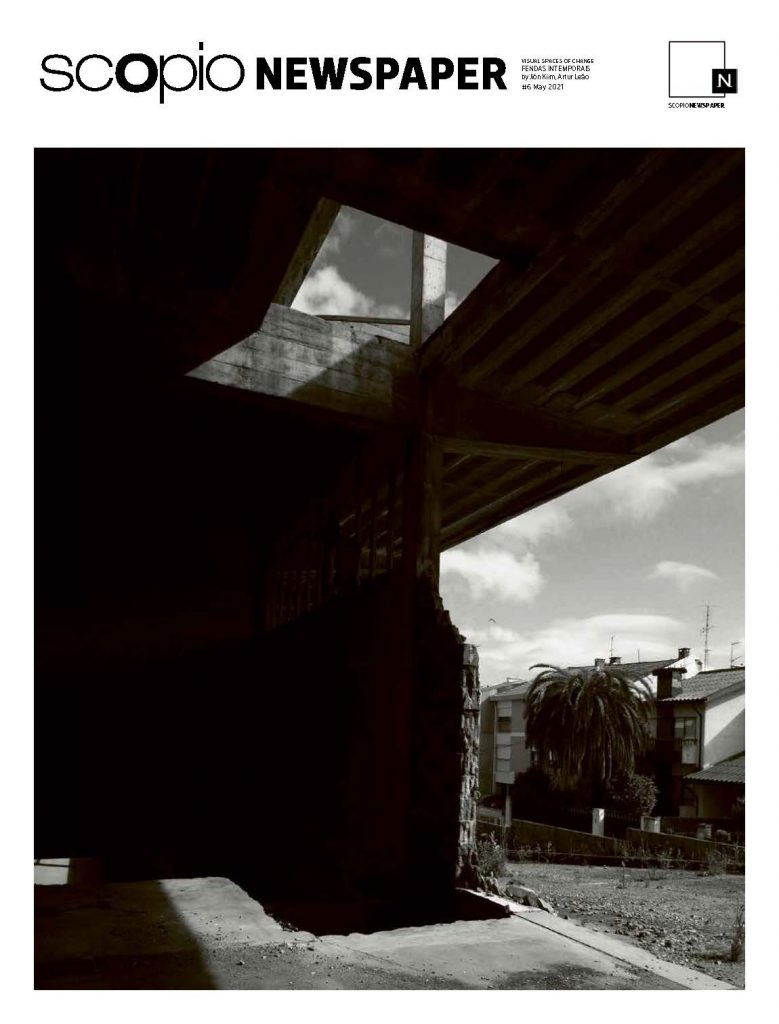

“This solid mass of concrete, this useless object”, in Scopio Newspaper #6, Porto, May 2021 (ISBN 978-989-53268-3-9 /ISSN 2183-6906)

pdf: Fendas_Newspaper_MAIO-2021

“This solid mass of concrete, this useless object”, in Scopio Newspaper #6, Porto, May 2021 (ISBN 978-989-53268-3-9 /ISSN 2183-6906)

pdf: Fendas_Newspaper_MAIO-2021

É lançado esta quarta-feira, dia 17 de Outubro, às 17h, no Passos Manuel, o livro Unframing Archives – Essays On Cinema And Visual Arts, com edição de Eugénia Vilela, Filipe Matins e Né Barros, onde participo com o texto “Marginalia”, juntamente com textos de Andrzej Marzec, Bill Nichols, Catarina Mourão, Deirdre Boyle, Éfren Cuevas, Fernanda Fragateiro, Filipe Martins e Péter Forgács.

It’s released this Wednesday, October 17th, at 17h, in Passos Manuel, Porto, Portugal, the book Unframing Archives – Essays On Cinema And Visual Arts, edited by Eugénia Vilela, Filipe Matins and Né Barros, including a text of mine —”Marginalia” —, together with texts by Andrzej Marzec, Bill Nichols, Catarina Mourão, Deirdre Boyle, Éfren Cuevas, Fernanda Fragateiro, Filipe Martins and Péter Forgács

http://familyfilmproject.com/en/books/2018-unframing/

ABSTRACT

The Aesthetic, Politics and Arts Collection dedicates the present edition to the archive and the memory through a series of essays and interviews. Andrzej Marzec, Bill Nichols, Catarina Mourão, Deirdre Boyle, Éfren Cuevas, Fernanda Fragateiro, Filipe Martins, Miguel Leal, Péter Forgács contribute to a discussion about the limits of the formalization of the real and, at the same time, launch challenges about the possibilities of the reinstatement of the archive in the field of arts and politics.

INDEX

Introduction

FILIPE MARTINS, Between Formalism and Realism: the case of cinema

ANDRZEJ MARZEC, Post-Digital Aesthetics: an art of imperfection,

disturbances and disintegration

MIGUEL LEAL, Marginalia

CATARINA MOURÃO, Poetry and Bureaucracy

ÉFREN CUEVAS, Making (Micro) History with Domestic Archives

CATARINA MOURÃO, Anatomia de um filme de família

DEIRDRE BOYLE, Meanwhile Somewhere: A conversation with Péter Forgács

BILL NICHOLS in dialogue with PÉTER FORGÁCS, The Memory of Loss: Péter Forgács’s Saga of Family Life and Social Hell

BILL NICHOLS, Ecstasy, Charisma and Werner Herzog’s Grizzly Man

FERNANDA FRAGATEIRO, Materials Laboratory

Quando eu era pequeno, havia um grande choupo em frente ao meu quarto. Todos os dias sentia a sua presença. De manhã, no Verão, fazia sombra sobre a minha janela e, com o vento, ouvia o som cheio e ritmado das suas folhas em movimento. No Inverno eram os ramos, já despidos, que assobiavam e rangiam ao som do vento. E havia ainda os pássaros, muitos pássaros. Um dia, já não me lembro bem em que altura do ano, numa daquelas tempestades que à distância nos parecem vir de uma outra era, o choupo caiu, de uma vez, com estrondo, sobre o passeio. Plantaram depois uma nova árvore mas era ainda muito pequena e saí daquela casa antes de a ver crescer o suficiente. Depois desse dia parecia que vivia num outro lugar. Dormia de janela aberta e agora, logo de manhã cedo, a luz era demasiado intensa. Deitado na cama faltavam-me as sombras animadas sobre o tecto e as paredes, faltavam-me sobretudo os sons que me faziam adivinhar a presença daquela árvore cujas folhas, sempre que por sorte se esqueciam de a podar, chegavam a tocar os vidros da minha janela. No entanto, descobri depois que afinal a árvore não tinha desaparecido. Tinha-se apenas transformado. Continuei a lembrar-me dela e muitas vezes sentia até a sua presença, como uma aparição, como um fantasma amigo que me vinha visitar, só que já não a mesma árvore mas uma outra, mudada pelos trajectos entre o real e o imaginário.

Os jogos da memória são sempre jogos com os fantasmas, com a fantasia que caracteriza toda a relação com o fantasmático. No grego que dá origem à palavra, phantasma é uma aparição, um espectro. Convocar a memória seria assim quase sempre um jogo com os espectros do passado. Contudo, se pensarmos nesses jogos apenas como uma operação arqueológica estaremos talvez a esquecer o essencial. Os jogos da memória fazem-se tanto com o passado como com aquilo que há-de vir, porque os trajectos do imaginário projectam-se sempre no futuro, por vezes quase como um oráculo. O imaginário é por isso uma espécie de real em potência, virtual portanto, uma viagem feita de trajectos nómadas entre o passado e o futuro, entre o real e a imaginação.

Deleuze diz-nos que “uma viagem real não tem por si só a força de se reflectir na imaginação”, e diz-nos também que uma “viagem imaginária não tem por si só a força […] de se verificar no real”, concluindo que se uma viagem não é possível sem a outra, o imaginário e o real só podem ser vistos como um espelho móvel, duas partes de uma mesma trajectória. Desta forma, a imaginação é uma operação híbrida que junta ao objecto real uma imagem virtual, constituindo aquilo a que Deleuze chama “um cristal de inconsciente”. São esses cristais aquilo que se liberta nesses trajectos entre o real e a imaginação e, do mesmo modo, são esses cristais de inconsciente que se formam nos jogos da memória, dessa memória que recusa uma função meramente arqueológica para se constituir como um mapa intensivo e afectivo do mundo e das coisas do mundo.

Trabalhar num espaço como o da Casa da imagem, como acontece nesta exposição, incorporando os seus objectos, os seus espaços e, sobretudo, a memória que eles convocam, não poderia ser um exercício meramente arqueológico. Pelo contrário, encontramos aqui uma tentativa de construir um mapa intensivo e por vezes subtil dos cristais de inconsciente que se formam cada vez que os trajectos do real e imaginário se cruzam, cada vez que o imaginário inventa um futuro, como esse futuro que parecia estar à espera de acordar em cada uma daquelas salas, em cada um daqueles objectos

ML

Maio de 2017

Texto para o folheto da exposição de Serena Barbieri e Tânia Geiroto Marcelino na Casa da Imagem, Vila Nova de Gaia, Maio de 2017.

Selva camaleónica

Selva camaleónica

Henri Rousseau, conhecido pelas suas pinturas de selvas e outras paisagens exóticas, nunca saiu de França em toda a sua vida. Pintou a partir de imagens que circulavam, do que via nos jardins botânicos ou zoológicos e das histórias que ouvia sobre lugares distantes e secretos. Pintou também imaginando a selva ali mesmo, nos subúrbios de Paris. Excessivas e irreais, as selvas tropicais de Rousseau, habitadas por animais mais ou menos ferozes, foram assim o resultado de uma imaginação setentrional e oitocentista.

Por qualquer razão que não sei explicar, antes mesmo do título desta exposição, vieram-me à cabeça algumas imagens. Todas elas, de um modo ou de outro, estavam também ligadas à selva ou, pelo menos, a uma certa encenação ou ideia do que pudesse ser a selva. Lembrei-me então dos velhos livros de estampas que folheava em miúdo, até antes de saber ler, e que me levavam para outros lugares. Lembrei-me das selvas do W. Burroughs, caóticas e virais, onde viviam espécies perdidas e criaturas híbridas. Lembrei-me dos mundos esquecidos onde habitavam seres estranhos e nos quais se adivinhava ainda a desmesura dos corpos e a indistinção entre o reino animal e o vegetal. Lembrei-me sobretudo da infinita capacidade de transformação que as coisas do mundo revelam a todo o momento, ultrapassando o simples jogo das aparências para nos oferecerem outra coisa, mais profunda e insondável. Só então surgiu a camaleónica e, depois, os desenhos que abrem este catálogo.

Camaleónica é a condição do camaleão ou daquilo que se comporta como tal. O camaleão é um réptil de olhos salientes e longa língua. Muitas espécies de camaleões têm a capacidade de mudar de cor, reagindo a ameaças externas através das suas próprias alterações de humor, do medo à irritação, tornando-os mestres da camuflagem e da invisibilidade. A condição camaleónica é, pois, a da mudança, da transformação, quase como se o mundo se viesse alojar na própria pele, quase como se o mundo habitasse o nosso corpo. Nesse processo de transformação, há uma exterioridade que se define a partir de dentro e que é acima de tudo uma experiência da multiplicidade. Um que é muitos, muitos que são apenas um. Mas não nos enganemos. Não se trata de replicar ou de projectar o mundo em nós ou no corpo mas antes de nos tornarmos mundo, numa espécie de mutação imperceptível que é também um devir-outro, uma experiência de alteridade.

Sem uma hipersensibilidade às coisas do mundo essa experiência da alteridade não parece possível. Quando falo de hipersensibilidade, refiro-me precisamente à capacidade mediúnica que permite que as coisas nos atravessem, que permite que sejamos um lugar de trânsito. No limite, essa hipersensibilidade pode ser descrita como uma experiência telepática, um tremor que nos atravessa o corpo e nos faz compreender aquilo que nos toca. Veja-se essa qualidade especial dos corpos que tudo sentem mas que, por vezes, não podem ser tocados, justamente porque sentem demasiado. Tais corpos, na sua hipersensibilidade, desejam o mundo mas ao mesmo tempo receiam-no. São tão sensíveis que só sentem o mundo tornando-se mundo e, em alguns momentos, essa experiência é tão intensa que se torna insuportável.

Ora, para ser verdadeiramente consumado, esse movimento contraditório, que aproxima tanto quanto repele aquilo que nos é estranho, exige de nós um intenso processo de transformação camaleónica que implica uma resistência a toda a cristalização, seja da identidade, das relações, dos lugares ou das memórias. Só assim nos aproximaremos do(s) outro(s) e do que nos é estranho.

Esse movimento tem talvez um nome: devir-imperceptível.

E o que pode ser esse desejo de imperceptibilidade, esse movimento em direcção ao mundo?

Em primeiro lugar, devemos recordar que por natureza o próprio movimento é imperceptível, isto é, todo o movimento implica uma certa indefinição perceptiva. O movimento é aquilo que só percebemos na relação entre dois tempos, o antes e o depois. Há movimento quando percebemos essa deslocação. No entanto, o movimento foi aquilo que justamente não percebemos. Sabemos que houve um trânsito mas não temos como explicá-lo, não temos como suspender o movimento no momento em que este se faz. Por isso, o movimento é mágico e encantatório.

Deleuze e Guattari falam-nos da relação entre o imperceptível, o indiscernível e o impessoal; dizem-nos que essas são condições que implicam a transparência. Eu diria que são condições que se ligam à invisibilidade e a uma função deceptiva: não ser aquilo que se espera mas sim aquilo que se deseja.

Devir-imperceptível será assim a consumação de um desejo de transformação, de se confundir com o mundo, de se tornar mundo, todo o mundo. Dito de outro modo, esse desejo de imperceptibilidade é um desejo de intensidade perceptiva. De tanto se querer sentir o mundo tornamo-nos mundo e fazemos mundo. Esse é um desejo que não implica reproduzir o mundo mas sim fazê-lo, numa fórmula cósmica que se pode aproximar da feitiçaria.

As imagens que me assaltaram o espírito antes mesmo de surgir esta exposição, as imagens da selva, têm esse carácter mágico e feiticeiro que se pode associar à transformação camaleónica. Se há então alguma coisa que possa definir semelhante transformação é justamente a mesma intensidade perceptiva e mágica que encontramos no desejo de imperceptibilidade, e esse é, como vimos, um desejo de intensidade na relação com as coisas do mundo.

Sejam bem-vindos à selva camaleónica.

Miguel Leal

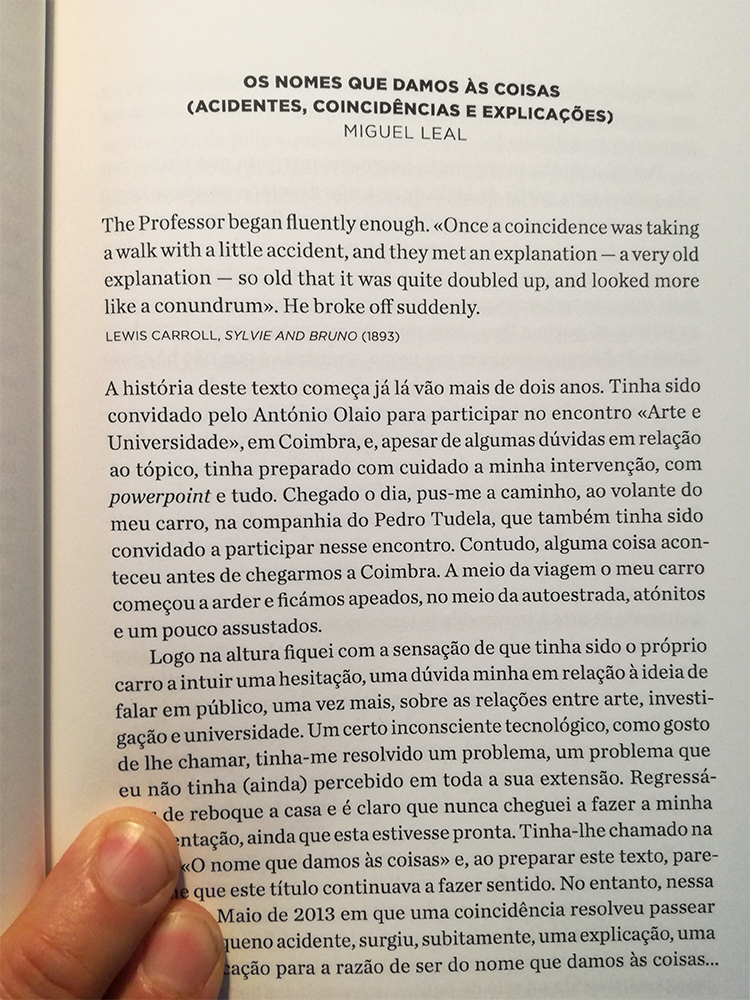

Recebi ontem pelo correio o livro As Artes do Colégio, Volume 1 -Arte e Universidade, editado pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, com coordenação do António Olaio.

É engraçado ver o meu texto numa publicação que reúne as contribuições dos participantes num encontro ao qual não pude ir. O texto —”Os nomes que damos as coisas (acidentes, coincidências e explicações)”, — começa exactamente com a história desse desencontro. A sua existência deve-se antes de mais ao António Olaio, que não desistiu de me pedir que o escrevesse a partir das notas que tinha preparado na altura… Ficou em boa companhia neste livro, junto aos textos do António Olaio, do Pedro Pousada, da Susana Mendes Silva, do Carlos Vidal, do José António Bandeirinha, do James Elkins, da Maria Filomena Molder, da Rita Marnoto e do Luís António Umbelino.

Um velho texto tornando novo.

Acaba de ser publicado no nº15 da Revista Performatus o meu texto “O Campo Expandido do Corpo”, foi publicado pela primeira vez há vários anos, num pequeno livro que reunia as comunicações de um colóquio que teve lugar em 2002, na Casa das Artes, no Porto (Arquitectura – Prótese do Corpo, FAUP/Hangar, Porto, Portugal, 2002).

http://performatus.net/edicoes/15/

É sempre estranho republicar um texto tantos anos depois e pensei que faria sentido acrescentar-lhe um post-scriptum. No entanto, ao relê-lo, à distância, pareceu-me que continua a fazer sentido assim e que nada do que pudesse escrever agora poderia torná-lo mais atual. Os textos que escrevemos, como tantas outras coisas que fazemos, têm vida própria e viajam por aí como coisas que já não nos pertencem verdadeiramente.

UM

04 – 31 DEZEMBRO

(inauguração/Opening 04.12 , 18:00)

CLARA PESSANHA

HUGO OLIVEIRA

MIGUEL LEAL

VERA MOTA

na Painel

Rua das Taipas 135, Porto

Aqui fica o texto que a Sara Castelo Branco escreveu para a minha exposição no Espaço Mira:

Manual de Sobrevivência (Figuras) traça-se num longo corredor flanqueado por projecções de fotografias, múltiplas manchas de luminescência, numa montagem caleidoscópica. Inscrevendo-se no campo semântico da luz, as imagens assomam e findam-se através dela, assentando sob o domínio da electricidade, que dita o desaparecimento ou a revelação da exposição.

Manual de Sobrevivência (Figuras) apresenta sete projecções simultâneas, figurando fotografias da autoria do artista, e outras imagens apropriadas por este, pertencentes a um arquivo de astronomia dos anos 20 e 30. A maioria das fotografias são afectadas por uma pulsão e viragem de cor, que apela a uma harmonia cromática, e, onde se intensificam os binómios da convergência e da dispersão, da luz e da sombra. A exposição é composta por três imagens fixas e por quatro séries fotográficas, que vão sendo interpostas num período intercalado de quatro dias, inscrevendo uma circunstância relacional entre imagens da ordem do mnemónico, e, tracejando igualmente uma possibilidade contínua de recriação expositiva.

Os elementos lunares, solares e astrais, cromaticamente metamorfoseados, dialogam com três imagens de permanência fixa, que se diferenciam – autoral e figurativamente – das restantes: uma imagem que domina o espaço e convoca uma palavra espacializada, o termo “impossível”, expressão que dialoga com a índole da exposição; uma espécie de fonte-foguete azul, projectada indirectamente pelo reflexo de um pequeno espelho; e, a escultura de uma cabeça animalesca e primitiva, que, do escuro, avança sobre nós, sendo a única fotografia que se duplica pela comparência de um espelho simétrico a si, criando um duplo e um corredor paralelo – a abertura impossível para um espaço que não é real. Neste sentido, a estância da “impossibilidade” circunscreve toda a exposição, conciliando-se com a denominação da exposição, que alude à descrição no plano figurativo, de algo que não tem expressão exequível pela substância frásica.

Neste sentido, as fotografias apelam a estâncias como o indeterminado, o irrealizável e o irreal que consentem com uma composição inconclusa das imagens – como a incompletude da fonte-foguete, da lua ou da iluminação do círculo que clareja os dados – dando ao observador a alternativa de reconstituição. Por outro lado, as imagens apelam à relação entre um microcosmo e um macrocosmo, citados numa linha cronológica de vida, cuja linearidade surge no traçado horizontal de uma sequência de dados. São uma série de números, que saem da superfície alumiada, e continuam, infinitamente, para um passado ou um devir velados, mencionando uma aleatoriedade que se associa à passagem do tempo, ao destino e ao jogo. Para o artista trata-se de “uma forma de ligar e pensar o corpo e as imagens, a memória do corpo e das imagens. É uma exposição sobre o corpo, sobre as marcas no corpo, sobre o corpo como arquivo e memória.”

Manual de Sobrevivência (Figuras) cita outras práticas de representação, detendo um temperamento pictórico, mas, sobretudo, um predicado cinematográfico, na medida em que o artista opera uma visão sobre as imagens centrada na luz. Por outro lado, a presença pausada das imagens activa-se na deserção de um entendimento convencional da montagem cinematográfica, concebendo antes uma montagem sincrónica. A positivação do cinema – e a afirmação da potência do observador como reconstrutor da imagem – torna-se ainda inteligível pela disposição das projecções no espaço, que obrigam o visitante a perfurar os focos de luz, recriando as figurações sombreadas de um teatro de sombras. O espaço, o espectador e os dispositivos tornam-se intrínsecos e indivisíveis.

A montagem entre imagens emerge de uma organização intuitiva e experiencial, suturando-se numa ambiguidade, vinculada ao carácter polimórfico das percepções de cada observador. A potência da duplicidade imagética – da sua capacidade em convocar diversas figurações e sentidos – sitia-se num real que se desenvolve num movimento que o faz diferir de si mesmo: fantasmático e latente, por cumprir-se na subjectividade de cada observador. Desta forma, podemos falar de imagens que versam um campo de “aparências”, como a transformação de uma constelação ou cometa em fantasma.

Em Manual de Sobrevivência (Figuras), o real e o fantástico sobrepõem-se, transformando o olhar em visão, análogo àquilo que Rimbaud chamava de vidência, de segunda visão. Portanto, numa jornada entre o conhecido e o desconhecido, o maneio do artista está numa subtracção sobre o dispositivo, aludindo a uma volubilidade fantasmática, ao cíclico e à passagam do tempo, a uma indiscernibilidade entre o real e o irreal, ao principio e ao fim do mundo, mas, sobretudo, à capacidade potencial das imagens, que aqui são “fugazes, fantasmas de luz, mas agarradas ao espaço como uma pele.”

Este sábado, 13 de Dezembro, às 15h30 irá ser lançada a publicação KRAFT # 1, na Biblioteca Almeida Garrett, no Palácio de Cristal, no Porto, integrada na programação da exposição SUB 40.

Este sábado, 13 de Dezembro, às 15h30 irá ser lançada a publicação KRAFT # 1, na Biblioteca Almeida Garrett, no Palácio de Cristal, no Porto, integrada na programação da exposição SUB 40.

A KRAFT #1 é editada pela equipa do projecto (Diana Carvalho, Dário Cannatà`, João Brojo, Felícia Teixeira e Miguel Leal, reunindo textos de Clive Phillpot, Johanna Drucker, José Maçãs de Carvalho, Miguel Leal, e Tipo.pt (Isabel Baraona e Catarina Figueiredo Cardoso).

>>>>

http://

O meu texto intitula-se “O corpo como arquivo, o arquivo como corpo”, e é uma deambulação em volta das ideias de arquivo, corpo e memória.