Mon oncle (jacques tati, 1958) linguagem e a sua pluralidade; as linguagens “não faladas”

Mon oncle apresenta-se como uma obra de extrema riqueza visual, e com uma forte relação imagem/som. É algo imediato, não se necessita de qualquer análise para o compreender.

O que pretendo fazer é analisar algumas cenas, que a meu ver transmitem aquilo que prentendo explorar: como a ausência da “linguagem falada” permite a outras, normalmente menos exploradas, crescerem e oferecem ao espectador tanta ou mais informação que receberiamos pela fala.

Os sons da cidade, das pessoas e personagens, e das maquinas, quer domésticas quer indústriais, através deles conseguimos construir imagens, situações, caracterizar as personagens etc.

A história desenvolve-se, e com ela começamos um processo de acumulação de informação enriquecido pela forte presença do som.

Interessa-me a forma como a história é construída em torno do som, e de como ele afecta o dia-a-dia das personagens. Mr. Hulot abre a janela, ele e nós escutamos o piar de um pássaro – ainda ausente na imagem, mas já lá através do som.Sempre que o sol batia na gaiola o pássaro piava. Só vemos o pássaro ao fim de algumas tentativas de acertar com o reflexo do sol na gaiola, e a informação que já tinhamos sobre o pássaro e a sua possível localização aumenta pela mudança da camara para trás de Mr. Hulot, por onde assistimos ao fim da tentativa, com sucesso.

Outro momento é quando a irmã e o cunhado de Mr. Hulot se preparam de manhã, e devido ao som das maquinas domésticas que usam (máquina de barbear, e fogão) é-lhes impossivel ouvir o que o outro está a dizer, contudo eles continuam o seu discurso. Nós não ouvimos e a personagem também não.

Há também o contraste entre os sons sistemáticos, sempre iguais, (o mesmo som usado para diferentes aparelhos), presentes em todos os aparelhos electrónicos na casa e na fábrica que contrastam com os sons ricos e variados quer dos assobios, quer do som ambiente na praça da velha paris.

Nos primeiros momentos do filme, depois da cena do pássaro inicia-se um música, tendo como som de fundo as vozes das crianças na praça, mas a música continua a acompanhar a acção sempre que se passa no sítio onde mora Mr. Hulot, ouvindo-se sempre as pessoas que habitam o espaço – diferente do que acontece em casa dos Arpel com os aparelhos domésticos. Até ao momento da chamada telefónica do escritório da fábrica para a cabine telefónica na praça, pensamos que o som surgue na montagem do filme, e que apenas existe para nós, espectadores, mas a chamada telefónica mostra que isso não é verdade : assim que faz a chamada telefónica, através do auricular do telefone ouvimos o som da praça, e a música está presente – a música ganha assim uma nova dimensão, ela habita o espaço.

O que pretendo explorar de forma mais intensiva é este tipo de relação, o valor do som, dos vários sons, que enriquecem a história, e o pouco destaque dado aos diálogos, sendo alguns deles apenas sons onde a palavra não é perceptível (a vizinha do casal Arpel, entre outros personagens). Quero ainda realçar a linguagem corporal, ainda não referenciada, mas é uma das linguagens não falada, que é importante para complementar a ausência de diálogo. Mr. Hulot é uma personagem que oferece-nos imensa informação só pela forma como ele se comporta nos espaços, sem recorrer ao diálogo.

o terceiro

Como foi referido em algumas das aulas de Som e Imagem, a combinação do som e da imagem no cinema pode ter a capacidade de representar, recriar ou sugerir alucinações. Mas quando essa representação em 2º grau é trazida para 1º plano, saindo da tela, quando essa união é exercida como processo físico e não apenas apreensível pela sua racionalização, essa sugestão pode também passar a ser física. Em alguns rituais xamãnicos e voodoos dá-se um fenómeno denominado por tercei ritmo, um ritmo que surge da combinação dedois ritmos diferentes e que existe não sendo nem um nem outro, sendo esse o ritmo potenciador da entrada no transe, ou seja, aquele que por ser indefinido lhes abre as portas da percepção.

Já na Origem da Tragédia, Nietzsche refere como o coro potencia as imagens criadas em palco, imagens essas não desumanizadas mas despersonificadas (com o recorrer por exemplo ao uso de máscaras) e como, sendo as imagens absorvidas por impressão (ou ilusão talvez?) e a música por impregnação, a combinação das duas formas constitui uma experiência que ultrapassa o reduto da definição particular das duas grandes áreas – imagem e som – e que ao fazê-lo está também a aproximar a arte e o ser humano do fenómeno de criação original, ou se quisermos dizer da natureza como mãe, criadora e destruidora em quantidades semelhantes.

É nessa sinestesia de estímulos despersonalizados que o ser humano se desliga de si próprio, de si como indivíduo particular e, livre do estigma do eu consegue deslocar-se para um plano muitas vezes indefinível em comunhão plena com a acção que decorre.

Regressando, apesar de nunca ter saído, à questão do potenciamento e do transe, é fácil reparar como essa situação se mostra também visível nos actuais espectáculos de música electrónica onde a combinação de ritmos frequentemente repetitivos e circulares com a projecção de imagens ou os efeitos e controlo da iluminação conseguem produzir um efeito semelhante ao da hipnose (potenciados também frequentemente pela utilização de drogas alteradoras da percepção).

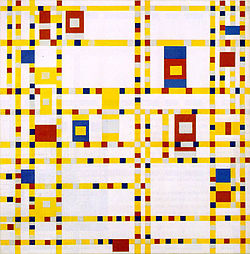

É de reparar também a aproximação da arte visual, principalmente da arte abstracta com a música, e a sua semelhança como forma de produção de “objectos” não representativos – a tentativa de criação na acepção real da palavra.

Num nível secundário, os videoclips também tentam traduzir essa espécie de hipnose ou de terceira imagem mas como forma de sedução comercial. Para vender a música como imagem associar a imagem à música, o que permite que se crie uma terceira imagem – mental – uma impressão sobre aquilo que é a combinação produtor/produto.

Draft InesCostaOliveira

A invisibilidade do Som

O som tanto pode servir como figurante ou como protagonista de uma cena no quotidiano. O mais frequente é irmos buscar ao som informação adicional para compreendermos um estímulo/objecto visual, por exemplo, assistirmos a um programa televisivo, o som e a imagem estão sincronizados e ambos ajudam à interpretação de uma coisa só, são concretos. A linguagem também é uma forma comum de associação directa entre som e imagem, sendo um código específico e de fácil identificação que, descodificado, leva a uma mensagem descritiva e ilustrativa, leva a uma imagem. A estes factos chamamos de audição causal e audição semântica. Mas, quando se passa para o nível de audição reduzida, o foco encontra-se nos traços do som em si mesmo, independentemente da sua causa ou significado, torna-se abstracto e imperceptível numa primeira instância. Tendo estas relações como ponto de partida, irei analisar a interacção entre o som e as artes visuais, as suas percepções temporais no espaço e a acústica deste. Irei focar-me em exemplos direccionados para a Arte Sonora, o Cinema, a Televisão e a Música, encontrar os pontos de invisibilidade possíveis ao som, nos dias de hoje.

Bibliografia:

Chion,Michel, ”The three listening modes”;

Licht, “What is Sound Art?”;

Almeida, Ana, “O universo dos sons nas Artes Plásticas”;

Percepção temporal através de uma relação tripartida entre tempo, imagem e som

Percepção temporal através de uma relação tripartida entre tempo, imagem e som

Nós vemos cores, ouvimos sons, sentimos texturas.

Ao que parece, para perceber alguns dos aspectos do mundo temos sentidos particulares, sendo estes a visão, a audição, o tacto, o paladar e o olfacto; e apesar de serem cinco os nossos sentidos sensoriais, parece mais pertinente referir-me apenas aos três que foram inicialmente mencionados, visão, audição e tacto, para o desenvolvimento deste trabalho ou experiência. Que sentido ou sentidos possuímos para perceber a passagem do tempo ou a existência do mesmo? Parece estranho dizer que vemos, ouvimos ou sentimos o tempo a passar. Na verdade, mesmo que todos os nossos sentidos deixassem de funcionar momentaneamente, continuávamos a ter a percepção da passagem do tempo apenas pela mudança do padrão do nosso pensamento. Talvez tenhamos uma capacidade especial, além dos cinco sentidos, que nos permite ter uma noção do tempo, ou talvez essa noção tenha base na percepção de outras coisas, o que me parece mais provável. Apesar da percepção temporal não estar associada a nenhum dos sentidos sensoriais, há pesquisas no campo da psicologia e neurobiologia que mostram que o cérebro humano tem um sistema capaz de ter uma percepção temporal, sistema esse que é composto por vários elementos do nosso cérebro, como o córtex cerebral, o cerebelo e os gânglios da base. Um componente particular desse sistema é o núcleo supraquiasmático, situado no hipotálamo. O núcleo supraquiasmático é um centro primário de regulação dos ritmos circadianos (que designam o período de tempo sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos), sendo assim, trata-se de uma estrutura, cuja destruição leva à ausência completa de ritmos regulares. Por outro lado, se as células do núcleo supraquiasmático são cultivadas in vitro, são capazes de manter o seu próprio ritmo na ausência de sinais externos, sendo assim, ajustam o nosso “relógio interno”.

Esta noção de relógio interno foi o que me levou a querer desenvolver este trabalho no campo do tempo. Existe entre o som, a imagem e o tempo uma relação muito íntima, e uma vista de um destes campos dá-nos uma vista dos outros dois, diferindo sempre consoante cada um dos três. Para o desenvolvimento desta questão queria tentar perceber a percepção temporal, tanto minha como de outros indivíduos, através do contacto com diferentes imagens e sons, e tentar compreender esta relação tripartida.

Bibliografia

SACKS, Oliver, Awakenings

RANCIÈRE, Jacques, Le destin des images

O fluxo cíclico em Michel Gondry e o som como fio condutor de uma narrativa

Michel Gondry é um mestre a “brincar” com as imagens. Cineasta francês que divide a sua obra entre a realização de filmes, telediscos, anúncios publicitários e, esporadicamente, episódios de séries televisivas, este autor apodera-se de uma capacidade de inventividade extraordinária aliada a uma perícia e pioneirismo técnicos para criar uma imagética fortemente plástica e densa. Tem um estilo inconfundível com planos-sequências, truques directos na câmara (sem efeitos-especiais) e ousada criatividade. Com um demarcado espírito de experimentação e jogos visuais, Gondry dá a entender a sua tendência neurótica, tendência essa que se reflecte nas suas obras.

No trabalho de Gondry, de um modo geral, há uma certa repetição de acções que marcam uma cadência rítmica. É notória a utilização de imagens e cenas recorrentes previamente visualizadas. Ora esses movimentos cíclicos/vaivéns narrativos são frequentemente dados não através da posterior edição da imagem, mas directamente pela sua passagem cénica em espaços amplos.

De um modo geral, os temas musicais para os quais ele realizou um vídeo possuem uma estrutura que se repete, tornando-se numa acção cíclica, um exercício de memória (ao ouvir um tema musical posso ouvir amiúde uma forma que ajuda a compreender o corpo dele mesmo). Assim sendo, Gondry transporta essa lógica para um contexto visual, o do trabalho videográfico, aliando o ritmo sonoro à sua ilustração imagética.

Por outro lado, quando falamos acerca do seu cinema, falamos já de um trabalho em que, a certa altura, o som parece já ser mais conteúdo e a imagem forma, isto é, a fluidez do discurso narrativo é-nos dada principalmente pela articulação do diálogo entre as várias personagens, enquanto a componente visual apresenta bastantes sobressaltos, criando quase uma sensação de repetição, hipnotismo e déjà vu. Mais do que a banda sonora, aqui o diálogo, a palavra, ganha um papel de destaque, na medida em que se estabelece como ligação entre os vaivéns do campo visual. A imagem apresenta-se frequentemente num circuito em espiral, parecendo estar constantemente a ser mastigada, ao passo que, por outro lado, o diálogo entre as personagens assume o papel preponderante de continuidade da acção. Ambos os campos possuem bastante força, parecendo puxar um para cada lado. A magia e a musicalidade da imagem transportam o espectador para outra dimensão, enquanto o campo auditivo falado apresenta um cariz marcadamente mais cru, mais terra-a-terra. Apesar de tudo têm de ser tidos em conta como peças do mesmo sistema para que a narrativa seja perceptível.

Deambulando por entre a obra deste realizador, interessa-me, deste modo, sublinhar a intensidade de jogos visuais empregues em cada trabalho e a forma muito próxima com que lida com as questões do áudio falado para dar fluidez ao discurso narrativo, fazendo a ligação entre as várias cenas, debruçando-me também na transição lógica e continuidade cénica no cinema obtidas por meio sonoro.

Webgrafia:

http://www.director-file.com/gondry/

Filme Mudo/Filme Cego

Para este trabalho, vou aprofundar este paradoxo entre filme mudo e filme cego, a confusão que a nossa mente pode instalar na nossa percepção perante cada tipo de filme. onde o nosso subconsciente ganha outra determinação perante a visualização de cada película, num caso somos confrontados com a imagem sem qualquer tipo de registo sonoro, onde a nossa mente de certa maneira nos prega uma partida, criando uma ilusão auditiva, pouco perceptível é certo, mas que acaba por acontecer, visto que ao termos acesso às imagens a nossa mente começa a procurar o som produzido pela acção na dita imagem, e ficamos perante uma sensação, onde nos parece que estamos a ouvir esse som, no caso oposto onde temos acesso ao som e não à imagem, encontramo-nos perante a sensação oposta onde tentamos decifrar que imagem estará por detrás desse som, mesmo que seja um processo não forçado por nós, acaba por estar presente no nosso subconsciente dando-nos um misto de ilusões.

No processo de desenvolvimento do trabalho, vou tomar grande atenção à frase ” o som evoca ilusões assim como as emoções”. Perante esta frase, a minha interpretação foi naturalmente associada aos dois tipos de filmes, visto que uma película cinematográfica, retrata um misto de emoções, uma historia, um desenvolvimento, emoções essas que são talvez um dos factores mais importantes para o nosso subconsciente trabalhar em função do que estamos a ver e o que estamos a ouvir, este igualar entre som e emoções/acção, que coincidem no campo das ilusões, acaba por colmatar esta ideia onde o nosso subconsciente apodera-se da nossa compreensão das películas.

As minhas referências para uma maior compreensão do tema exposto e da realização do trabalho, passam por filmes de Charlie Chaplin e Harold Lloyd, duas das mais importantes figuras na idealização deste tipo de filmes mudos, assim como no seu oposto irei focar-me no filme “Blue” Derek Jarman, no caso do tipo de filmes cegos.

Bibliografia

http://filmemudo.blogs.sapo.pt/

http://www.ipv.pt/forumedia/3/3_fi6.htm

http://www.moillusions.com/2011/05/mcgurk-effect-audio-video-illusion.html

Webgrafia:

http://www.imdb.com/name/nm0000122/

http://www.imdb.com/name/nm0516001/

http://www.imdb.com/title/tt0106438/

Draft Joana pinto

Corpo: emissor e recetor (draft Joana Pinto)

A forma de como pretendo abordar a questão da imagem e do som, tem a ver com o corpo e a sua própria produção orgânica. O corpo humano está diretamente relacionado com todo o tipo de ações desde as mais primárias até às mais complexas ou desde as mais espontâneas às mais elaboradas, mas todas elas têm algo em comum: a produção de som e imagem em todas as ações.

A produção artística com as constantes mutações e intenções sempre estiveram ligadas ao corpo, mas desde que algumas formas de arte como o vídeo, a performance, o cinema, a dança, etc., surgiram, cada vez mais se tornaram relevantes.

Um dos exemplos em que me baseei é uma performance de Ulay e Abramovic em 1978 intitulada “AAA AAA”, onde é explorado o corpo enquanto limite, seja dos artistas, seja dos espectadores na medida em que, no primeiro caso é explorado o cansaço e o limite, à medida em que o corpo vai acompanhando esse esgotamento, enquanto que no outro caso, o espectador leva também ao acto de visualizar o limite ao mesmo nível na medida em que o som produzido se torna inquietante, talvez pela repetição, que o corpo não lida bem, ou talvez também pela proximidade que o próprio corpo dos artistas transmite, causando também esse sentimento.

A forma de como o corpo lida com a repetição de gestos e movimentos é um dos principais factos inerentes a este vídeo, tendo em conta também que por mais que seja, nenhum som, nenhum movimento será igual, e aquilo que é transmitido nos primeiros minutos será distinto da fase final.

A música mesmo produzida com fins mecânicos, provoca uma reação de estímulo com o corpo e talvez daí o prazer de dançar ou até o sentimento de receio muitas vezes causados por sons considerados assustadores. Mas porque é que um som é considerado assustador? Claro que a resposta certamente será diferente consoante a pessoa que responda a esta pergunta, pois os estímulos ao som são entendidos de forma diferente mediante o recetor. Neste caso o som está ligado obrigatoriamente com a imagem tendo em conta que o sentimento de “medo” acaba por ser algo ligado com a produção de imagens no cérebro. O corpo serve como emissor e recetor a este tipo de estímulos é talvez um dos maiores desafios à humanidade, tendo em conta que a maioria das produções humanas tem como base o complemento da ação humana contudo não deixa de ser curioso a pretensão de afastamento do corpo quando são feitas essas criações, ao mesmo tempo que existe busca por esse mesmo corpo, ou seja, pela idealização de algo tão capaz como o próprio ser.

[Draft] David Sousa

Desde os primórdios da gravação sonora, mais precisamente com a invenção do fonógrafo de disco e consequente introdução do disco enquanto objecto de armazenamento sonoro, que a imagem se encontra presente e indissociável do objecto que alberga a gravação. Discos, cassetes, cd’s, etc., todos eles objectos de registo sonoro sempre trouxeram consigo uma imagem, uma capa, por mais simples ou básica que esta pudesse ser, como apresentar somente o nome do autor e titulo do registo. A verdade é que nunca a gravação sonora deixou de se acompanhar por uma imagem, ou se quisermos, uma folha de apresentação, um convite.

É do senso comum, ou pelo menos assim o diz quem acha que deve dizer, que não devemos julgar um livro pela capa, mas será que o mesmo se aplica a uma gravação sonora? E antes disso, será que não devemos mesmo julgar um livro ou um albúm pela sua capa? Ambos, antes de na sua essência serem um meio, um contentor de informação, são – pela sua presença, pelo espaço que ocupam e manusear que exigem – objectos. E enquanto objectos portadores de conteúdo devem ser capazes de chamar até si um olhar curioso, e portanto serem capazes de gerar curiosidade, de atrair até si um determinado público.

Posto isto (resumidamente), interessa-me nesta clara relação entre som e imagem, numa espécie de tensão “objectificada”, levantar questões que me parecem pertinentes:

Qual a importância/presença da capa na era digital, em que a objectificação que refiro parece ter desaparecido?

Qual a relação entre capa e conteúdo, bem como dos autores de uma em relação a outra, tendo em conta que muitas vezes o autor da capa em nada participa na realização do conteúdo a que dá imagem. E da mesma forma, obras já existentes que são apropriadas pelos autores do registo, como é o caso de “Daydream Nation” dos Sonic Youth, album de 1988 e cuja capa apresenta uma pintura de Gerhard Richter Kerze (“Vela”), de 1983.

A capacidade de gerar ícones visuais, que a certa altura adquirem uma autonomia própria, afastando-se quase por completo do propósito que as originou, e por vezes adquirindo uma dimensão e expansão superiores ás do proprio registo.

(…)

Draft – temperamento fictício, instante fugaz

Em primeiro lugar, comecemos por incidir a nossa atenção na comédia norte-americana “A Rosa Púrpura do Cairo” (1985) de Woody Allen.

Estamos diante a celebração de um teatro filmado. Um filme dentro de um filme, dois mundos semelhantes que partilham os mesmos princípios mas em dimensões diferentes. Ambos funcionam no mundo da representação, porém, tal como para nós é impossível um actor saltar da tela de projecção, para Cecília a mesma situação é igualmente incrédula e difícil de explicar. Eu vi o filme. Não foi exactamente o mesmo filme que a protagonista viu. Foi antes uma análise pessoal e intrínseca de um momento ambíguo. Por instantes, senti-me no mesmo espaço restringido da personagem. Senti-me eu mesma uma personagem tal como os momentos ambíguos nos proporcionam – derrapagens.

Aquilo que podemos ver é um quase nada que quando contado no filme se traduz numa ficção, num trocadilho de imagens que condiciona qualquer espectador que vê um filme. Na verdade, o que vemos nesta história é o refúgio que Cecília procura no cinema todos os dias depois do seu trabalho. Surge então uma luta que pretende estabelecer a linha entre a fantasia e a realidade. Descobre-se que, por vezes, esta linha está apenas à distância de um suspiro, de um olhar cruzado. Aqui, os nossos olhos consideram aquilo que os olhos de Cecilia vêem segundo uma compaixão incorporada no próprio cinema – nós vemos a imagem conforme o que lemos ou o que ouvimos. A magia do devaneio contrapõe-se agora à decepção da realidade. Finalmente, o sonho ganha corpo e passa a funcionar como um escape a amargura de viver. No entanto, não deixemos de salientar que até a ideia de construção do real contém sempre um sopro de ficção. A história limita-se a ficar na tela, como se nunca se tivesse realizado – uma acção quase inexistente. O que existe é o filme, o espectador e algo mais que costuma fluir entre a tela e o próprio espectador. Uma evocação apaixonada entre a história e o que a observa – ideia de simbiose. Portanto, o que há para ver é apenas cinema.

Os temperamentos fictícios em torno da paixão e da projecção que o espectador observa sugeridos por Woody Allen, jogam com a condição daquele que vê um filme. Até ao momento, o espectador mergulhava na história do filme. Agora, é o próprio filme que sai da tela e se dirige à plateia, vivendo ao lado do espectador. Numa segunda instância, Allen proporciona-nos igualmente uma narrativa segundo uma versão mais sarcástica como acontece no filme “Zelig” (1983). Um ‘pseudo-documentário’ de carácter irónico que decorre sob um fluxo de hipóteses. Neste filme, a correlação entre fotografia – figura fotografada traduz uma ‘imagem cega’. Por sua vez, a cegueira simula estar inserida num tempo que não lhe pertence. Finge ser uma fotografia antiga para expor excertos de histórias passadas – a fotografia jamais se singulariza. Nasce a “personagem-camaleão” ou melhor a “não-pessoa”. Segundo esta conciliação, o texto e a fotografia estruturam a visão através uma outra convenção. O espectador no cinema pode fazer como o leitor, sair da imagem para o texto ou voltar do texto para a imagem. E a cada novo olhar despertar uma nova informação no sentido visual. Os gestos rápidos descrevem a narração corrida. O que se funde é a expressão corporal e o ritmo lento do deleite brando da imagem. O “homem-camaleão” representa uma metáfora dos padrões convencionais embutidos nos nossos dias devido ao seu tema se manter bastante actual. Consiste num molde, num aconchego ao ideal de vida comum da sociedade contemporânea. Talvez a personagem mais individual e que mais facilmente se consiga passar como despercebida.

Atenção que mais do que um documentário, o cinema é uma manipulação de som e imagem.

Antes de me dar conta que vejo o filme e que as personagens são reais, eu vejo o filme. As personagens só não me vêem a mim porque está escuro deste lado do ecrã.

Ir ao cinema implica confirmar uma dimensão diferente da nossa realidade num mesmo espaço e tempo mas sob um luz diferente – a luz do projector que incide na tela. Em Allen, os meus olhos vêem a luz que transforma em realidade o que vejo no filme. Por fim, toda esta expressão de delírio transforma-se em imagens e sons como dirige a base central de todo o cinema.

Bibliografia

Apontamentos das aulas de Som e Imagem – Docente Miguel Leal

CHION, Michel. A Audiovisão, Som e Imagem no Cinema. Lisboa, 2011. Edições Texto & Grafia

Webgrafia

http://www.escrevercinema.com/Allen_Zelig.htm

http://cinegnose.blogspot.pt/2011/11/woody-allen-conseguiu-transformar-o-seu.html

A voz no cinema

A Voz no Cinema.

A voz é um meio de expressão verbal de um modo geral imprescindível para a comunicação; embora existam mais meios e se possa comunicar de outras formas. É aquele que é mais utilizado para verbalizar um determinado modo de ver, de pensar, para descriminar um cenário uma série de particularidades de um objecto ou de uma pessoa, descrever os mais íntimos e complexos sentimentos, argumentar, discutir, ou ainda contar uma história…

Embora nem sempre o cinema tenha vivido numa era de vococentrismo, seja pelas limitações das possibilidades técnicas dos seus primórdios ou posteriormente pela própria escolha dos realizadores que preferiam a sua ausência nos seus filmes; esta é uma realidade que muitas vezes se sobrepõe, se destaca em relação aos restantes sons de uma película de filme. A voz que escutamos fala um dialecto, uma linguagem que nos é comum, e embora as palavras não permaneçam nas nossas mentes como as imagens, permanece o conteúdo, a mensagem que dela surgiu, o que num primeiro momento nos fecha os horizontes, obrigando-nos a ver as imagens de um determinado modo, de um determinado ponto de vista, cercando o círculo de hipóteses, impedido uma certa liberdade de interpretação das acções e acontecimentos; o que demonstra que este vococentrismo se encontra sempre e intimamente ligado ao verbocentrismo – da mesma forma que o próprio homem é voco e verbocentrista no seu modo de ser e agir quotidianos.

Entendemos então que a voz desenvolve um papel crucial na compreensão do enredo de um filme, e que a sua ausência modificaria um pouco ou radicalmente o significado de alguns.

O papel da voz, a sua função é enfatizada de diversas formas no cinema, seja pelas formas mais comuns, desde da intensidade, volume e timbre de voz, até a forma como essa voz é conjugada com as imagens, ou não. Falo aqui do campo do Acusmatização e dos seus vários tipos. Penso aqui na maneira como essas acusmatizações desequilibram e criam tensões, na leitura das personagens, e nas suas acções, afectando e enfatizando-as.

É dentro deste campo que me proponho trabalhar, ao elaborar uma análise onde possa comparar as semelhanças e diferenças, de cada acusmatização e os seus diferentes efeitos, assim como o próprio papel da voz – voco e verbocentrismo, presentes nos seguintes filmes:

Rear Window de Alfred Hitchcock (1954),

Persona de Ingmar Bergman (1966),

Manhattan de Woddy Allen (1979),

Prénom Carmen de Jean-Luc Godard 1983.

Referências bibliográficas:

CHION, Michel. A Audiovisão, Som e Imagem no Cinema. Lisboa, 2011. Edições Texto & Grafia

CHION, Michel. The voice in cinema. Columbia University Press New York